Funkeninduktor und Fritter (Kohärer)

Inhaltsverzeichnis

-

1. Einleitung

2. Der Hammer-Oszillator

3. Der Funkeninduktor

4. Prickelnde wundersame Arznei...

5. Das Störsender-Experiment. Verboten, aber amusant!

6. Der Funken-Empfänger

7. Der Fritter-Empfänger

8. Zwei Fotos aus alten Zeiten

-

8.1 Ein 100 Jahre altes Buch über Elektrotechnik

-

9.1 Der Funkeninduktor und der selbstgebaute Kondensator

1. Einleitung

Lange Zeit vor der Erfindung der Radioröhre wurde das Senden und

Empfangen elektromagnetischer Wellen erfunden und militärisch und zivil

genutzt. Ich habe es bisher zwar nirgends gelesen, aber ich gehe davon

aus, dass es Naturbeobachtung war, welche die allerersten Anregungen zum

Nachdenken über drahtlose Telegraphie weckten. Zu allen Zeiten bis heute

staunt der Mensch über die Feuerwerke am Himmel, wenn sich Wolken

verdichten und kräftige Blitze zucken und vereinzelt auch einschlagen.

Geschieht dies, kann man aus sicherer jedoch nicht allzu grosser Distanz

immer wieder beobachten, wie es zwischen isoliert aufgespannten Drähten

und metallenen zur Erde leitenden Objekten zu kleinen Funkenüberschlagen

kommt. Beobachtbar ist solches allerdings nur wenn es ausreichend dunkel

ist.

Im vorletzten Jahrhundert gelang es diesen Vorgang künstlich

duchzuführen, und damit war der Weg zur Entwicklung des

elektromagnetischen drahtlosen Funks, zunächst ohne verstärkenden

Bauteile (Radioröhren), eröffnet. Diese Versuche kann im kleinen

Massstab jeder selbst durchführen und davon berichtet dieser

Elektronik-Minikurs. Diese Spielerei habe ich zu meiner Schulzeit in den

1950er-Jahre selbst durchgeführt.

Um die vorletzte Jahrhundertwende war diese Spielerei eine ernste

Angelegenheit. Es war die Epoche der ersten drahtlosen Telegraphie mit

gedämpften Wellen durch den Einsatz von starken Funkensendern und

mechanisch aufgebauten und subtil abgestimmten Fritter-Empfängern,

auch Kohärer-Empfänger genannt. Im ersten Weltkrieg waren solche

Sendeanlagen intensiv im Einsatz. Im ersten Drittel des letzten

Jahrhunderts bahnte sich allerdings bald das Ende an, als Lieben seine

verstärkende Radioröhre, die Triode, erfand und die elektronische Sende-

und Empfangstechnik mit der Übertragung von ungedämpften Schwingungen

ihren Siegeszug antrat.

Bevor ich damit beginne aus dem eigenen "Nähkästchen" über längst

vergangene Tage zu plaudern, will ich auf einen sehr interessanten Link

bezüglich Geschichte der Funktechnik aufmerksam machen. Es geht um die

drahtlose Telegraphie mit gedämpften elektromagnetischen Schwingungen

in der Vorelektronikära. 1897 war das Geburtsjahr der drahtlosen

Telegraphie mit elektromagnetischen Wellen. Nach Patentanmeldung und

postinternen Vorführungen in England stellte der Italiener Marconi seine

mit elektrischen Funken über 14 km arbeitende Anlage im Mai am

Bristolkanal der Öffentlichkeit vor. Die spannende Fortsetzung davon

liest man in der Webseite von Hans-Joachim Ellissen in insgesamt vier

Teilen:

2. Der Hammer-Oszillator

Fast jeder weiss wie eine elektrische Klingel funktioniert. Beim Anlegen einer Gleichspannung zieht die magnetisierte Spule eine bewegliche Weicheisenplatte an. An dieser ist ein kleiner Hebel befestigt. An dessen Ende sitzt eine kleine Metallkugel welche auf eine Glockenschale schlägt. An der beweglichen kleinen Eisenplatte ist eine Kontaktfeder montiert. Im stromlosen und nichtmagnetisierten Zustand der Spule S schliesst diese Kontaktfeder als Ruhekontakt K mit einem festmontierten Kontaktbolzen den Stromkreis zwischen Spannungsquelle B (hier eine Batterie) und Spule S. Es fliesst ein Strom I durch S und die die Metallplatte wird durch den Eisenkern der Spule angezogen. Damit öffnet K den Stromkreis und die Kugel schlägt kurz auf die Glockenschale. Stromfluss und Magnetisierung fallen weg und K schliesst erneut den Stromkreis. Die elektromechanische Oszillation setzt sich fort. In Bild 1 wird dies in der Bildfolge von 1 bis 4 dargestellt und Maki, das Lemurenäffchen aus Madagaskar, erinnert uns, dass dieses Prinzip in den alten Telefonapparaten im Einsatz war. Dieses uralte elektromechanische Oszillationsprinzip nennt man den Wagner'schen Hammer. Er funktioniert auch mit Wechselstrom, wobei die Klingelfrequenz auf einer Mischfrequenz aus Netzfrequenz und Glockenresonanzfrequenz ungleichmässig arbeitet.

3. Der Funkeninduktor

Wer unter den älteren Lesern weiss noch was ein Funkeninduktor ist? Nun,

für die welche es nicht (mehr) wissen, er ist eine Art

Weiterentwicklung der obengenannten elektrischen Klingel. Der

Funkeninduktor hat keine Klingelmechanik, dafür einen viel grösseren

Spulenkörper. Da drauf hat es, sehr gut isoliert, eine zweite

Sekundärspule S aus sehr dünnem Draht mit einer sehr hohen

Windungszahl. Es ist ein Transformator mit der selben Funktion wie die

der Autozündspule. Die Selbstinduktionsspannung an der Primärspule,

welche durch das Öffnen des Ruhekontaktes K entsteht, multipliziert

sich mit dem Windungszahlverhältnis der Sekundär- zur Primärspule.

Dadurch entsteht eine Sekundärspannung von vielen tausend Volt. 10'000

Volt liegen durchaus drin. Eine zuoberst auf dem Funkeninduktor

montierte, in der Länge einstellbare Funkenstrecke, demonstriert die

hohen Spannungswerte durch Funkenüberschläge. Es ist jedoch keine

konstante Wechselspannung. Es sind einzelne Schwingungspackete in Form

von gedämpften Schwingungen, wie es im Kasten von Bild 2 gezeigt wird:

Bei jedem Öffnen des Kontaktes K entsteht über der Primärwicklung P eine

Selbstinduktionsspannung in Form einer gedämpften Schwingung. Die selben

gedämpften Schwingungspackete treten mit hoher Spannung an den

Anschlüssen der Sekundärspule S auf.

Es gibt aber einen grundsätzlichen Unterschied zwischen der Arbeitsweise

eines Funkeninduktors und einer Autozündspule. Die des Funkeninduktors

ist selbsterregend oder selbstschwingend: Die stromdurchflossene

Primärwicklung P erzeugt in einem offenen Eisenkern ein Magnetfeld, das

die Feder des Kontaktes K anzieht. Dadurch unterbricht K den Stromkreis

und das Magnetfeld baut sich schnell ab. Dies erzeugt die gedämpfte

Hochspannungsschwingung und die Kontaktfeder fällt zurück und schliesst

erneut den Stromkreis. Eine Autozündspule wird durch einen externen

Unterbrecher, der mit der Kolbentätigkeit synchronisiert ist, angeregt.

Es leuchtet ja auch ein, dass ein Zündfunken erst dann entstehen darf,

wenn das Gas/Sauerstoff-Gemisch im Kolbenraum komprimiert ist und der

Kolben in Richtung Dekompression bereitsteht.

Kondensator C dient beim Funkeninduktor und bei der Autozündspule dem

raschen Löschen des Funkens beim Öffnen des Kontaktes K, damit der Strom

im Primärkreis P möglichst schnell unterbricht und sich die hohe

Selbstinduktionsspannung aufbauen kann. C verhindert zusätzlich den

sonst zu schnellen Kontaktabbrand.

An den Elektrodenanschlüssen entsteht bei jedem Funken ein sehr steilflankiger Spannungseinbruch. Vergrössert man diese Elektroden durch zwei lange Leitungen, von z.B. je einem Meter oder auch mehr zu einem offenen Antennendipol, hat man einen perfekten "dreckigen" Störsender, der das Langwellen-, Mittelwellen-, Kurzwellen- und UKW-Band massiv stört. Genau so, wie dies die Zündfunkenanlage eines Automobils ebenso tut, wenn nicht entsprechende Entstörmassnahmen getroffen werden. In den 1950er-Jahren, als die ersten UKW-Empfänger aufkamen, konnte man das noch nicht entstörte Auto gut 100 bis 200 Meter entfernt mit einem UKW-Empfänger wahrnehmen, weil die viel zu schlechte und zu wenig induktionsarme Abschirmung der Karrosserie dämpft die Störstrahlung nur sehr ungenügend im UKW-Bereich. Die wirksame Entstörung liegt in den Seriewiderständen an den Ausgängen von Zündspule und Verteiler. Diese Widerstände bilden mit dem Kabel und dessen Umgebung als Kapazität ein Tiefpassfilter. Dies erzeugt eine geringere Flankensteilheit und damit reduziert sich die Bandbreite der Störfrequenz.

4. Prickelnde wundersame Arznei...

Während meiner Schulzeit in den 1950er-Jahren, schenkte mir jemand einen

Funkeninduktor, der mich sogleich faszinierte. Ich experimentierte oft.

Von irgendwo her, hatte ich ganz spezielle und komisch aussehende

Geisslerröhren mit nur einer Metallelektrode. Sie stammten von einem

Eletrisierapparaten, der nach dem selben Funkeninduktorprinzip

arbeitete. Diese Metallelektrode verbindet man mit der hohen

Wechselspannung mit vielen tausend Volt und mit dem andern Ende des

Glaskolben "streichelte" man die Haut. Dieses Prickeln soll für eine

gute Durchblutung gesorgt haben und mit so einem Argument machten die

Doktoren früher mal gutes Geld. Als Nebeneffekt duftete es herrlich

nach Ozon. Im abgedunkelten Raum konnte man das schöne dünne

blauviolette Leuchten im Innern des Glaskoblens beobachten, das einem

sogleich an die Nord- oder Südlicht-Auren erinnert, die schliesslich

ähnlich zustande kommen. Führt man dieses Experiment mit einem

Funkeninduktor gemäss Bild 2 aus, muss man den einen

Hochspannungsanschluss erden und der andere Anschluss ist dann mit Bezug

auf die Erde die asymmetrische Hochspannungsquelle.

Geisslerröhren sind nichts anderes als Glasröhren mit sehr stark

verdünnter Luft oder einem Gas oder Gasgemisch, welches unter Einfluss

von hoher Wechselspannung Strom durch das Fastvakuum leitet, weil sich

die Gasatome ionisieren. Erfunden hat dies ein Mechaniker namens

Heinrich Geissler, der in der frühen Pionierzeit der Elektrotechnik und

Physik zwischen 1815 und 1879 lebte. Füllt man Geisslerröhren mit

unterschiedlichen Gasen, kann man auf einfache Weise Spektralanaysen

dieser Gasgemische durchführen.

5. Das Störsender-Experiment. Verboten, aber amusant!

Das folgende Experiment, setzt ebenfalls voraus, dass der eine Hochspannungsanschluss geerdet ist. Der andere Anschluss wird mit einer Antenne verbunden:

Die ersten Störsenderversuche mit kurzem Antennendraht, aufgespannt in

einem Zimmer von wenigen Metern, hatte ich bereits hinter mit. Es war

damit möglich zu lautes Radiohören in der Nachbarschaft wirksam zu

verhindern. So hatte es in der Nachbarschaft einen Tessiner oder

Italiener der um die Mittagszeit oft den italienisch-schweizerischen

Landessender Monte Ceneri auf der Mittelwelle auf 558 kHz hörte und die

Opern lauthals mitgesungen hatte. Ich hatte immer wiedermal die Nase

voll davon und schaltete stolz meinen breitbandigen Störsender kurz ein.

Dieser prasselte aus dem Radio des Nachbarn mindestens drei Mal so laut,

weil Monte Ceneri (damals mit einer Sendeleistung von 50 kW und heute

300 kW) in Basel keine allzu grosse Feldstärke mehr erzeugte. Der Mann

fluchte laut wie ein Rohrspatz und er stellte das Radio ab. Bei einem

erneuten Hörversuch, wiederholte ich das Spiel. Er ist zu meinem grossen

Glück nie dahinter gekommen, was oder wer die fast synchron

einschaltende Störquelle sein könnte. :-)

Irgendwann gegen Ende der 1950er-Jahre war es so weit, als das erste

Kofferradio der Marke Accord im schönen Holzgehäuse die Wohnung meiner

Eltern schmückte und rasch meine Aufmerksamkeit weckte. Endlich hatte

ich ein transportables Radio um meine Funkversuche mit Unterstützung

des Velos (Fahrad) auszudehnen. Dazu vergrösserte ich erstmal die

Sendeantenne, wie dies Bild 4 etwa illustriert. Das Bild zeigt ein

aufgespannter Draht von etwa zehn Meter Länge, montiert an zwei

Weidezaunisolatoren an den Aussenwänden von zwei Dachmansarden. Einen

dritten Isolator montierte ich weiter oben ausserhalb eines kleinen

Dachfensters. Von da aus gingen zusätzlich zwei Antennendrähte zu den

beiden Isolatoren der Mansarden. Wie ich damals zu diesen

Weidezaunisolatoren gekommen bin, ist nicht Gegenstand dieses

Elektronik-Minikurses... :-)

Das Antennensystem sah also fast so aus wie ein gleichschenkliges

Dreieck mit einer Gesamtlänge von mindestens 30 Metern. Daran hängte

ich den Hochspannungsausgang des Funkeninduktors. Die Kapazität dieser

Antenne führte dazu, dass die Funkenstrecke wegen dem Spannungsabfall

etwas kleiner eingestellt werden musste, dafür aber die Funken zwischen

den beiden Elektrodenspitzen herrlich laut prasselten, weil durch diese

Kapazität die Entladungsströme grösser werden. Nun packte ich das

Kofferradio und befestigte es gut auf dem Gepäckträger des Velo und

ich fuhr weg. In Abständen von etwa 100 Metern hielt ich jeweils an und

testete den Empfang auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle. Mit zunehmender

Entfernung vom Sender machte sich eine schwache Selektivität im

höheren Frequenzbereich der Mittelwelle, so etwa bei 1200 kHz, hörbar.

Auf dieser Frequenz konnte ich mein selbstproduziertes "Gewitter", mehr

als 1 km Entfernung vom Sender, gerade noch schwach aus dem Lautsprecher

hören.

An dieser Stelle ist es meine (juristische) Pflicht anzumerken, dass

solche Experimente grundsätzlich jedem heutigen Fernmeldegesetz

widersprechen und nicht durchgeführt werden dürfen! Da man solche

archaischen Radioexperimente allerdings auch irgendwo auf einer Alp,

z.B. im Himalaya, oder auf einer fernen Insel mit Batterien ohne

Stromanschluss, weit weg von der Zivilisation die in der Lage wäre den

Störsender zu empfangen, durchführen kann, darf man dieses Experiment

in einem Elektronik-Minikurs durchaus erwähnen und letztlich ist jeder

selbst dafür verantwortlich, wie er oder sie mit seinen erworbenen

Erkenntnissen umgeht. Damit wäre dies ein für allemal klar und

deutlich erwähnt. :-)

Die ersten Gesetze betreffs Verbot von breitbandigen Funkensendern gehen

bereits auf das Jahr 1927 zurück. Neue Sender dieser Art, man nannte sie

B-Wellen-Sender, durften im zu Ende gehenden deutschen Kaiserreich ab

Januar 1929 bei Land- und festen Funkstellen nicht mehr errichtet werden

(Landfunkstellen: Küstenfunkstellen, Boden-Flugfunkstellen). Funkstellen

der festen Dienste wie z.B. Überseefunk, Inland- und Europafunk (jedoch

ohne Rundfunk), Sonderdienste (Funkfeuer, Peilstellen, Zeitzeichen o.ä.).

Der aufmerksame Leser stellt sich an dieser Stelle natürlich die Frage,

wie es denn möglich ist weit mehr als 100 km zu überbrücken, wenn es

mir gerade mal für 1 km reichte. Ganz einfach: Zur Erzeugung von

gedämpften Schwingungen mit ähnlich hohen oder noch höheren Spannungen

benutzte man ebenfalls das Prinzip des Funkeninduktors. Allerdings baute

man solche, die in der Lage waren neben der hohen Spannung auch hohe

Ströme zu liefern, damit die Spannung nicht zusammenbrach, wenn die

Länge der Antenne an den ungefähren Wellenlängebereich angepasst wurde.

Man arbeitete vorwiegend auf Lang- und Längstwelle, also im Bereich um

die 100 kHz. Bei einer Viertelwellenlänge, der optimalen

Antennendrahtlänge, beträgt diese bei einer Sendefrequenz von 100 kHz

immerhin stolze 750 Meter, montiert auf mehreren hohen Masten. Mehr zu

diesem Thema liest man im oben genannten

Link

in der Einleitung.

6. Der Funken-Empfänger

Diese ersten Funkensender konnten weder amplituden- und schon gar nicht

frequenzmoduliert werden. Also war an eine Übertragung von Sprache und

Musik noch gar nicht zu denken. Zur Anwendung kam das Morsen, das nur

den binären Zustand Strom ein und Strom aus kennt. Entweder es wird ein

Strich, ein Punkt oder nichts auf einen Papierstreifen gezeichnet.

Wie dies damals vor und um die vorletzte Jahrhundertwende drahtlos

möglich war, wollen wir hier etwas näher betrachten.

Die Sache mit dem Sender ist schnell geklärt. Eine Morsetaste schaltete

den Funkensender ein und aus. Die Dauer des Tastendrucks bestimmt, wie

bei der drahtgebundenen Übertragung, ob ein Strich oder ein Punkt

gesendet wird. Was den Empfänger betrifft, wollen wir uns aber

schrittweise an das Funktionsprinzip herantasten. Wir befassen uns im

nächsten Kapitel mit dem sogenannten Fritter, auch Kohärer genannt.

Bild 5 zeigt uns links den Funkensender mit einem Funkeninduktor im Versuchsaufbau. Keiner der Hochspannungsanschlüsse ist hier geerdet. Es ist eine offene Dipolantenne mit etwa 2 Meter Spannweite im Einsatz. Dieser einfache Versuchsaufbau ist in einem beliebigen Wohnzimmer durchführbar. Im Abstand von etwa 1 bis 2 Meter baut man den Empfänger mit der selben Dipolantenne mit einer sehr kleinen Funkenstrecke (F) von etwa einem Millimeter auf. Dass alle Antennenmontagepunkte gut isoliert sein müssen, versteht sich von selbst. Man schaltet den Funkeninduktor ein und der grosse Funke F funkt kräftig. Nun dunkelt man das Zimmer so gut ab wie möglich. Am besten eignet dieses Experiment nachts, wenn es ganz dunkel ist. Nun beobachtet man die kleine Funkenstrecke F bei der Empfangsantenne und man bemerkt schwache Funken. Genau dies waren die allerersten Versuche im vorletzten Jahrhundert mit Funkensendern und Funkenempfängern. Für den Empfänger eignet sich ebenso eine Dipolantenne mit geschlossenem Kreis, sowie man heute Dipolantennen für den UKW-Empfang benutzt. Dort wo der symmetrische Antennenanschluss ist, muss eine kleine Funkenstrecke platziert werden.

7. Der Fritter-Empfänger

Man betrachte in Bild 6 auf der rechten Seite die Empfängerschaltung.

Der Fritter, auch Kohärer genannt, besteht aus einem kleinen Glasrohr-

oder Plexiglaszylinder mit einem Durchmesser von etwa 1 cm und einer

Länge von etwa 5 bis 10 cm. Beide Enden sind mit je einem Gummistöpsel

verschlossen und durch deren Mitte geht von aussen nach innen eine

aussen elektrisch kontaktierbare Metallnadel. Die Nadelenden im innern

des Glasrohrs sind mit einem metallenen Zylinder mechanisch verbunden.

Zwischen diesen beiden Zylindern als Funktion von Elektroden hat es

feines Metallpulver, vorzugsweise aus Nickel.

Das Metallpulver liegt so locker zwischen den Elektroden, dass ein

elektrischer Kontakt zwischen den beiden Elektroden im Glasrohr gerade

noch nicht möglich ist. An den Nadelenden ausserhalb des Rohres

verbindet man zwei freiliegende, besser aufgehängte, Drähte von je

einem Meter Länge oder mehr. Dies ist die Dipolantenne für den

Empfang. Zusätzlich schliesst man diesen Fritter in einen

Stromkreislauf, der z.B. ein Relais oder eine kleine Lampe steuert.

Damit ist der Fritter-Empfänger vorbereitet. Warum Fritten das

Zusammenbacken pulverförmiger Bestandteile bedeutet, werden wir gleich

erkennen.

Man schaltet jetzt den Funkeninduktor ein, dessen Anordnung vom

Fritter-Empfänger einige Meter entfernt aufgebaut wird. Nun stellt man

mit Erstaunen fest, dass das Relais anzieht oder die kleine Lampe

leuchtet. Allerdings bleibt der Zustand erhalten wenn der Funkensender

wieder ausgeschaltet wird. Die Metallpulverteile haben sich durch den

Einfluss des E-Feldes zwischen den Elektroden ausgerichtet und bilden

viele Kontaktbrücken. Es genügt bei ausgeschaltetem Funkensender

allerdings ein feines Klopfen an das Glasrohr und die Metallpulverteile

verteilen sich erneut chaotisch und der Fritter verliert seine

Kontaktwirkung.

Man erfand damals die Methode dies mittels Wagner'schen Hammer zu

automatisieren: Jedesmal wenn durch Empfang der Fritter Strom leitet,

wird eine Spule magnetisiert die eine bewegliches Eisenplättchen

anzieht, die einer Klingel ähnlich, mit einer kleinem kleinen Bolzen

auf das Glasrohr schlägt und so den Fritterkontakt wieder unterbricht.

Wenn der Funkensender eine Impulsfolgefrequenz liefert die niedriger ist

als die Eigenresonanzfrequenz der elektromechanischen

Fritter-Empfängerschaltung, ist es möglich Impulsketten zu übertragen,

entweder für Steuerzwecke oder für Nachrichten (Morsezeichen).

Wichtig für den erfolgreichen Einsatz von Morseschreibern waren

schnelle Fritterempfänger. Dies setzt voraus, dass der Kontaktweg und

der Weg vom Bolzen zum Glaskolben sehr kurz ist. Damit erreicht man eine

möglichst hohe Resonanzfrequenz des elektromechanischen Systems.

Die Spule des Morseschreibgerätes wurde parallel mit der Spule des

Fritters geschaltet. Dieses elktromechanische System - im Prinzip ein

Relais - musste etwas träger arbeiten als der Fritter selbst, damit der

Anker des Morse-Relais so lange angezogen bleibt, wie der Fritter eine

konstante Funkwelle empfängt und der Fritter oszilliert. Nur während

der Funkpause, also zwischen Strichen und Punkten des Morseaphabetes,

darf der Anker des Morserelais abfallen. Im angezogenen Zustand des

Ankers drückt der montierte Schreibstift auf die drehende Papierrolle.

Die Vorschubgeschwindigkeit des Papieres und die Arbeitsfrequenz an der

Morsetaste bestimmte die Länge der Striche und Punkte auf dem

Papierstreifen.

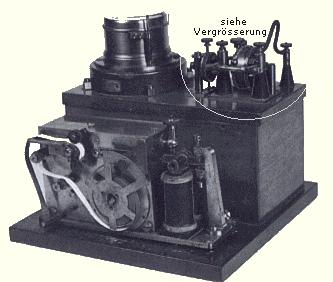

8. Zwei Fotos aus alten Zeiten

Die folgenden beiden Fotos eines Funkempfängers aus dem Jahre 1902 vermitteln einen Eindruck wie diese Geräte damals ausgesehen haben. Die Wiedergabe dieser beiden Bilder, mit dem dazugehörigen Text, erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Betreibers der Webseite. Hier noch einmal seine sehr empfehlenswerte Webseite über die drahtlose Telegraphie mit gedämpften elektromagnetischen Schwingungen, beginnend mit den Pionieren Faraday, Maxwell, Örstedt, Hertz, Branly, Popow und Marconi und mit den Lichtbogensendern und mit den ersten Sendern in Röhrentechnik mit ungedämpften Schwingungen schliessend, - eine wahre Fundgrube für Interessierte an der Geschichte der Elektrotechnik und Elektronik:

Der Kohärer - auch Fritter genannt - wurde 1890 von Eduard Branly

erfunden. Er besteht aus einem Glasröhrchen mit zwei Elektroden zwischen

denen sich feines Metallpulver befindet. Zwischen den Elektroden liegt

normalerweise ein sehr hoher Widerstand. Treten in der Nähe dieser

Anordnung elektromagnetische Wellen auf, wird das System leitend, weil

sich das Metallpulver miteinander verbindet. Da die Metallspäne auch

nach Beendigung der elektromagnetischen Wellen verbunden bleiben, wird

der nichtleitende Zustand durch Beklopfen des Glasröhrchens nach jedem

Zeichen wiederhergestellt.

Funkempfänger mit Schreiber von 1902 (System Braun):

Der Kohärer ist direkt in den aus Reihe geschalteten Spulenelementen

gebildeten "Abstimmkreis" zwischen Antenne und Erde gelegt. Ein in den

Kohärerkreis geschaltetes Relais bedient Klopfer und Morseschreiber.

Hörempfang ist mit diesem Gerät nicht möglich. Nach Berichten war der

Kohärer mit seinen "Locker-Kontakten" ein sehr launisches Bauteil das

manchen Telegrafisten zur Verzweiflung gebracht haben soll.

Kohärer und "Klopfer" (Ausschnittsvergrösserung):

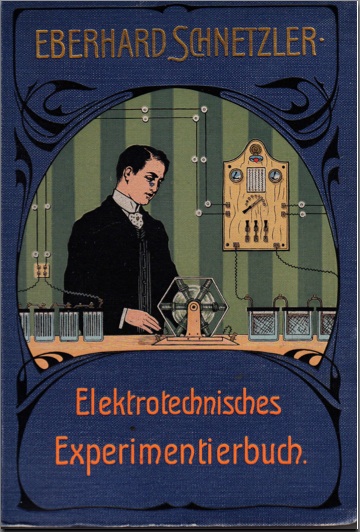

8.1 Ein 100 Jahre altes Buch über Elektrotechnik

Anmerkung von mir: Beim ersten Bild fällt mir der Name Braun auf. Zu

Ehren dieses Mannes möchte ich zum Schluss dieses Kapitels ein paar

Worte widmen:

Lange vor der damals revolutionären Erfindung der Radioröhre, u.a. von

Lieben die Triode, wurde an technischen Hochschulen mit Funkensendern

über grosse Distanzen experimentiert. Ein wichtiger Pionier gegen Ende

des vorletzten Jahrhunderts war Marconi. Anstatt von Eisenpulver

verwendete er im Fritter Nickelpulver, da es weniger leicht oxydiert als

Eisenpulver. Weitere berühmte Pioniere waren Slaby und Braun. Braun

soll der einzige gewesen sein, der Marconis Prinzip richtig verstanden

hat. Daraus entwickelte er die Methode die Funkenstrecken induktiv per

Schwingkreis anzukoppeln. Für diese Arbeit erhielt Braun sogar den

Nobelpreis.

Diesen Abschnitt habe ich leicht verändert aus einem Originalbuch aus

dem Jahre 1909 mit dem Titel Elektrotechnisches Experimentierbuch

von Eberhard Schnetzler übernommen. Jochen Zilg, der Schreiber des

Vorwortes

meiner Elektronik-Minikurse, schenkte mir ein Exemplar, da er zwei davon

hatte:

Da dieses Buch nur noch im Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher (ZVAB), falls aktuell vorhanden, erhältlich ist, hat Herr Dr. Rainer Köthe dieses Werk erworben und eingescannt. Er war so freundlich, dass ich dieses Buch zum Downloaden hosten darf. Und so steht dieses historische Werk allen zur Verfügung, die sich fuer die Geschichte der praxisbezogenen Elektrotechnik interessieren:

-

Download: Elektrotechnisches Experimentierbuch von Eberhard Schnetzler

(ZIP-Datei = 240 MByte entpackt als PDF)

9. Amusanter Auszug aus dem 100 Jahre alten Buch

9.1 Der Funkeninduktor und der selbstgebaute Kondensator

Wir wissen, dass die Spannung des Induktionsstromes mit von der

Geschwindigkeit abhängt, mit welcher der erregende Strom unterbrochen

wird. Ferner wissen wir, dass an der Unterbrechungsstelle jeweils ein

Funke auftritt, wenn der Strom geöffnet wird. Das Aufreten des Funkens

zeigt uns aber, dass der Strom nicht plötzlich unterbrochen wird, das

heisst nicht in der kurzen Zeit von einem von seinem normalen Wert auf

Null herabsinkt, in der die tatsächliche Trennung des Leiters erfolgt,

sondern dass er infolge der Selbstinduktion den Luftzwischenraum anfangs

überwindend, nur allmählich schwächer wird, bis er ganz unterbrochen

ist.

Wollen wir also die Wirkung eines Induktionsapparates verstärken, so

müssen wir danach trachten, den Funken an der Unterbrechungsstelle

möglichst zu verkleinern.

Ab dieser Stelle musste ich den Text leicht anpassen, damit er zu Bild 2 passt:

Wir betrachten das Schema in Bild 2 links, in welchem EK den Eisenkern, P die primäre, S die sekundäre Wickelung ("Wickelung" ist kein Schreibfehler!), B eine Batterie als Stromquelle, EA den Eisenanker und K die Unterbrechungsstelle bezeichnet. Wenn wir den an K enstehenden Funken verkleinern wollen, so müssen wir die Spannungsdifferenz zwischen den beiden offenen Kontaktstellen verringern, was wir dadurch erreichen, dass wir die Kapazität vergrössern, in dem wir den Kondensator C an sie anschliessen, wie dies Bild 2 zeigt.

Der Kondensator muss eine grosse wirksame Fläche haben und wird deshalb aus einzelnen Stanniolblättern (damals Zinn-Folie) hergestellt, die von Papier untereinander isoliert sind. Er wird in einem Kasten untergebracht, der zugleich die Grundlage für die Induktorrolle bildet, und von der Grösse dieser hängen auch die Masse des Kastens ab. Die isolierenden Papierblätter schneiden wir aus nicht zu dünnem Seidenpapier (oder dünnem Paraffinpapier) so gross, dass sie etwa 0.5 cm Spielraum in dem Kasten finden. Die Stanniolblätter müssen 1 bis 2 cm kleiner sein, als die Papiere und auf einer Seite einen 4 bis 5 cm langen Fortsatz haben (Kontaktstellen). Um die Isolierfähigkeit der Seidenpapiere zu erhöhen, werden sie in Schellacklösung gebadet. In ein flaches Gefäss, etwa eine hinreichend grosse Entwicklungsschale, wie sie in der Photographie gebraucht werden, giessen wir den Schellack. Die zugeschnittenen Seidenpapiere werden dann einzeln durch die Lösung gezogen und mit je zwei Stecknadeln an einer aufgespannten Schnur zum Trocknen aufgehängt. Danach werden Stanniolblätter, durch die schellackierten Papiere voneinander getrennt, so aufeinander gelegt, dass beim ersten Fortsatz nach rechts, beim zweiten nach links, beim dritten wieder nach rechts u.s.w. herausragt. ... ... ...

Tja und so geht das noch lange weiter mit der Anleitung - heute sagt man Application-Note - einen Kondensator selbst zu bauen; dies in einer Zeit, als man diese passiven Bauteile noch lange nicht ganz selbstverständlich bei Distrelec, Farnell oder andern Grossdistributoren aus einem Riesensortiment auswählen und bestellen konnte. Nicht nur in dieser Sache hat sich in den letzten 100 Jahren enorm viel verändert...

10. Der KOSMOS-Radiomann

Die folgende Webseite wird manch Bastlerherz aus alter Zeit höher

schlagen lassen. All diejenigen welche heute zwischen 50 und mehr als 60

Jahre alt sind, werden sich noch gut an die Zeiten dieses

Lern-Baukastensystems erinnern. Die Schule Walenstadt hat sich zur

Aufgabe gemacht eine Erinnerungswebseite zu gestalten, die ich

natürlich den interessierten Elektronik-Geschichte-Lesern nicht

vorenthalten möchte. Gefunden habe ich diese Webseite mit Google und dem

Eintrag "wagner'scher hammer". Wir wissen ja jetzt, was es mit diesem

Hammer auf sich hat... :-)

Diese Erinnerungs-Webseite enthält auch schöne Bilder, wie z.B. den

Funkeninduktor aus dem KOSMOS-Lehrmittelverlag in Stuttgart. Ich wünsche

allseits viel Spass und dass diese Webseite noch lange erhalten bleibt:

- Der KOSMOS-Radiomann: Vom Gebirg bis zum Ozean, alles hört der Radiomann!